我曾撰文闡述,大規模網絡公開課程(MOOC)正在重新塑造西方的高等教育,創造一個“有教無類”的平臺。如今,哈佛在這一浪潮中后來居上,顯示了一流大學在公共服務方面的優勢。

大規模網絡公開課程,本是高等教育中的 “高科技”。2010年夏天,斯坦福大學教授SebastianThrun和同事一起開設人工智能的網上課程,吸引了16萬學生。受此鼓舞,Thrun于2011年4月放棄了斯坦福終身教授的職位加盟谷歌,去年1月和DavidEvans一起創建了網上大學Udacity。另外兩位斯坦福教授則創建了網上大學Coursera。此后,一系列網絡教育機構陸續創立,不斷探索贏利模式。

以常春藤為首的傳統精英大學,面對這一大潮顯得相對落伍。耶魯、麻省理工等都系統地把若干經典課程搬上網,但這些屬于公共服務,并不追求贏利。直到2012年,哈佛和麻省理工才聯手創建edX,即大型網絡公開課程系統,仍然堅持公共服務的方向。幾個月后,加州大學伯克利分校宣布加入edX,德州大學等其他院校也表達了類似的意向。如此一來,世界一流的教育眼看著變得普及而且免費了。

然而,網絡教育是否能夠替代傳統的精英教育?這個問題依然眾說紛紜。有一點是可以肯定的:傳統的精英教育以校園為中心,形成了一個師生緊密互動的 “學習社區”,滋養著學生的社會技能。這一社會面向,網絡大學很難替代。此外,作為“學習社區”的有機組成部分,傳統精英教育強調師生之間、學生與學生之間的多向交流,而不是像上大課那樣由老師對學生單向傳授知識。有專家用現代儀器監測研究指出,即使在傳統的一流大學,學生在上大課時,其大腦活躍程度也和看電視時基本差不多。大家都說“電視看得越多人越傻”,上大課又會如何?通過網絡上大課是否更糟?

可見,能否改變“滿堂灌”式的被動學習模式,是網絡課程的一條“及格線”。各種網絡課程設計了不同模式對付這一問題。不過,哈佛最近的舉措可謂獨樹一幟。

日前,哈佛將一門經典課程《古希臘英雄》搬上網,并通過電子郵件通知校友,呼吁曾經修過這門課的畢業生自愿擔任網上指導和討論小組協調人。這門課程以GregoryNagy教授的《古希臘英雄概念》為基礎,從上世紀70年代就開始講授,在哈佛非常熱門,修過此課的學生已達萬人左右。

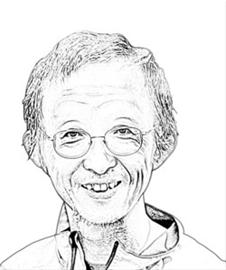

《古希臘英雄》從3月13日開始授課,每周需要學生投入4-6個小時,目前已有27000名學生注冊,教學內容包括荷馬史詩《伊利亞特》和《奧德賽》、柏拉圖對話、薩福的詩歌以及其他古代名著。如此豐富厚重的內容,沒有充分的課堂討論很難保證質量。Nagy教授已經70歲了,臨近退休居然還能在一門課上擁有比過去幾十年都多的學生,讓他十分驚喜。但他面臨著所有大型網絡公開課程都面臨的挑戰:怎樣管理數萬學生,并讓他們在沒有機會和教授直接對話的情況下積極投入課程的思考過程?像哈佛這樣的名校,經典課程有幾十年歷史,在這方面就顯示了獨特的資源優勢。修過此課的畢業生如果愿意參與引導后輩,會大大提升課程質量。

Nagy教授有10名左右前助教直接指導網上課堂討論,但他們需要大量畢業生的幫助。他們的工作都是無薪的,每星期要貢獻出3-5個小時。有媒體評論說,過去常春藤總是追著畢業生要捐款,這次算是別開生面,追著畢業生要他們捐獻時間和智慧。求助的電子郵件還沒發出,就已經有幾十名畢業生報名。這些人必須經過嚴格篩選,保證合格才能“上崗”。另外,還有十幾名來自哈佛和其他院校的學者,幫助審讀、評價學生的作業。修這樣的課程沒有文憑,但有修課證書。

這實在是博雅教育的最基礎課程,我自己都躍躍欲試。估計學生群體將來自全球各地,從高中生到退休人員無所不包。他們百花齊放的網上討論,恐怕是哈佛校園里前所未有的收獲。有論者指出,大型網絡公開課程有可能使精英大學變得更加精英。這些大學有傳統課程的資源,能夠吸引全球最為好學的人士,并從教育這樣的多元群體中獲得經驗,回過頭來改造校園內的教育。學生和畢業生通過給課程打義工,可以和校外更大的世界互動,大大開闊眼界。所以,一流大學面對公開課依舊堅持非贏利的服務模式。但這種模式的成功,也許會給大學帶來許多意想不到的實際好處,日后開設收費、有文憑的課程也更有信服力。